高齢者住宅新聞連載 村田裕之の「シニアビジネス相談室」第13回

企業が名付ける「〇〇世代」は本来の「世代」ではないことに注意

中高年をターゲットとして「いきいき世代」「GG世代」などと企業が名付ける例があります。しかし、企業が名付けるこうした「〇〇世代」は本来の意味の「世代」ではないことに注意が必要です。

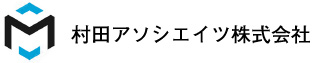

世代とは、英語でGenerationのことで、同じ時期に生まれた人の集団のことを言います。日本の場合、一番上の表の名称が一般的です。

世代特有の嗜好性は20歳までの文化体験(世代原体験)で形成される

重要なのは、特定の世代は20歳頃までに共通に体験する文化体験を持っていることです。これを私は「世代原体験」と呼んでいます。

食生活、文学、音楽、映画、漫画、テレビ番組、ファッション、スポーツ、生活環境などが世代原体験の例です。

ある世代の人の20歳頃までの体験が世代原体験になる理由は、脳の発達が20歳頃までであることが主な理由と考えられます。

一方、企業が名付ける「〇〇世代」には、こうした共通の「世代原体験」がありません。このために、「〇〇世代」に対しては、世代を切り口にしたマーケティングは通用しないのです。

40代以降には「ノスタルジー消費」が起きやすい

世代原体験があると、齢をとってからの消費行動に影響を与えることがあります。その一つを私は「ノスタルジー消費」と呼んでいます。

05年に大ヒットした映画「ALWAYS 三丁目の夕日」は「団塊の世代以降」、91年に大ヒットしたドラマ「東京ラブストーリー」の25年後に出た続編漫画は「しらけ世代の後半」、ディスコ、なめねこが登場するY mobile のコマーシャルは、「バブル世代」のノスタルジー消費を促しています。

年を取ると「昔なじみのもの」が恋しくなる理由がある

ノスタルジー消費は当該世代が40歳以降になると見られ、そこには認知行動学的背景があります。

一般に20代から30代は進学、恋愛、就職、結婚など初めての体験が多く、予想が難しく夢中で取り組み、わくわく感が多い時期です。

ところが、40代を過ぎると目新しいことが減り、生活が平板化して以前のようなわくわく機会は減りがちです。すると、その反動としてわくわく・ドキドキする刺激を求めるようになるのです。

この場合、選択する刺激は、「新しいもの」より「昔なじんだ安心なもの」を求める傾向があります。認知機能の低下により新しいことの学習がおっくうになるからです。

ノスタルジー消費を理解すると高齢者への売り方だけでなく、介護の仕方にも応用が効きます。