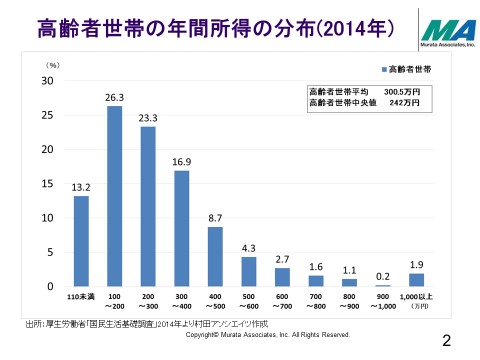

介護保険に依存しないシニアビジネス成功の秘訣

10月6日 大阪ガス福祉セミナー2017 シニアビジネス領域では「介護保険に依存しない」のが当たり前 私は介護保険制度が始まる6か月前の99年9月に朝日新聞で「スマートシニア」のコンセプトを提案し、近未来の「アクティブシ […]

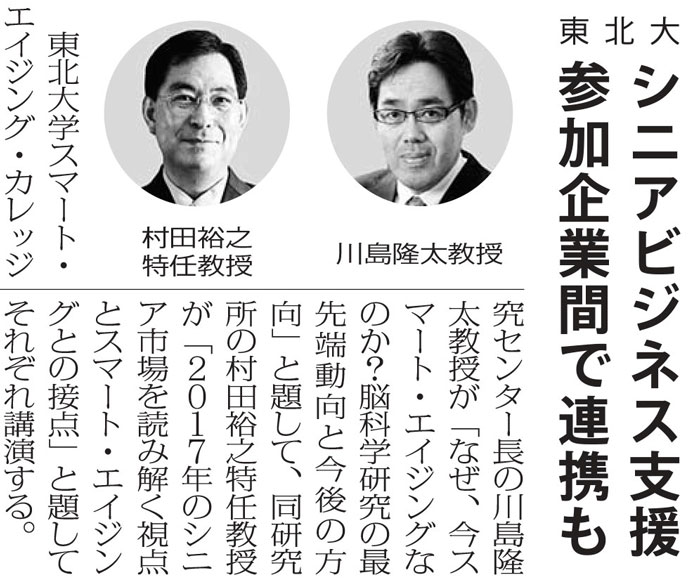

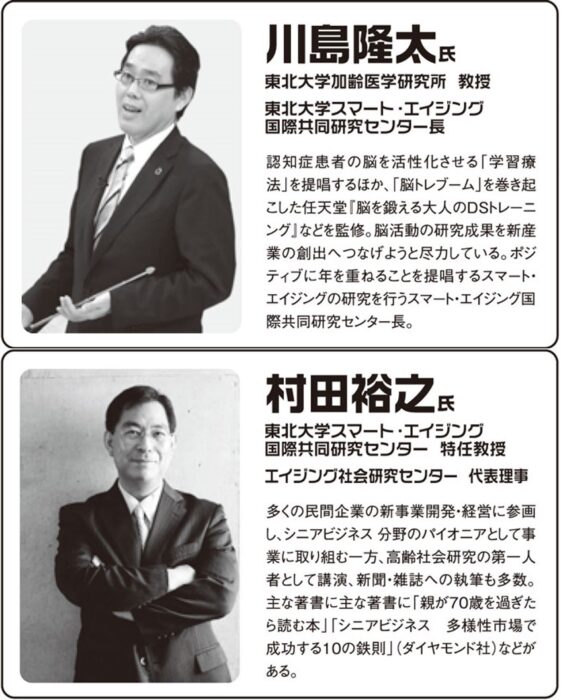

村田裕之の団塊・シニアビジネス・シニア市場・高齢社会の未来が学べるブログ

団塊・シニアビジネスのパイオニアで高齢社会問題の国際的オピニオンリーダー、村田裕之が注目の商品・サービス、シニア市場トレンド、海外シニアマーケット動向を独自の切り口で解説。ビジネスの視点、教訓・学び、生活のヒントをお伝えします。