シルバー産業新聞 連載「半歩先の団塊・シニアビジネス」第189回

超々高齢社会とは

「高齢化社会」などの呼び方は、高齢化率(全人口に対する65歳以上人口の割合)の数値によって国連で次の通り定義されたものだ。

まず、高齢化率が7%を超えるとaging societyといい、日本語では「高齢化社会」と呼ぶ。agingというのは、ageという動詞の進行形で「高齢になりつつある社会」という意味だ。

次に、高齢化率が14%を超えるとaged societyといい、日本語では「高齢社会」と呼ぶ。agedとは「高齢になった」という意味なので、aged societyは「高齢になった社会=高齢社会」という意味だ。

さらに、高齢化率が21%を超えるとsuper-aged societyといい、日本語では「超高齢社会」と呼ぶ。「高齢社会」よりも、さらに高齢になった(super-aged)という意味だ。

これらの定義ルールに従うと、高齢化率が28%を超えると別の言葉が必要だが、国連による定義が存在しない。

超々高齢「化」社会という風に「化」をつけるとおかしな意味となる

そこでultra-aged society、「超々高齢社会」という言葉を私が2019年2月に上梓した「スマート・エイジング 人生100年時代を生き抜く10の秘訣」で提唱した。

メディア等で時々「超高齢化社会」という表記を見かけるが、「化」がついているのは意味的におかしいことがお分かりいただけると思う。また、同様に「超々高齢化社会」と「化」をつけるのもおかしい表記となる。

映画「PLAN75」は私たちに何を伝えようとしたのか

2022年に公開された映画「PLAN75」は、カンヌ映画祭の「ある視点」部門のカメラドール特別表彰に選ばれて注目された。

この映画は、仮に近未来に「PLAN75」という制度が国の政策として導入されたとしたら、何が起こるのか、人々はどう反応するかを示したものだ。

「PLAN75」という制度は、75歳を過ぎると自分がいつ死ぬかを選択できる制度だ。映画に出てくる断片的なシーンから推定すると、この制度を選択すると契約時に一時金10万円が支給される。

自分が死を希望する年齢が若いほど経済的インセンティブが多く支払われるようで、生前の高級リゾート旅行費や亡くなってからの葬儀費用や埋葬費用なども含まれている。

「PLAN75」の制度設計は、ある人が長生きすることにより必要な社会的費用(社会保障費など)よりも、なるべく若い年齢で死んでくれた方が経済的インセンティブを支払っても一人当たりの社会的費用が少なくなる、という考え方だ。

この映画は「PLAN75」という架空の制度が導入された場合の近未来社会を描いている。ところが、高齢を理由に職場から解雇される場面や、一人暮らしの高齢女性の友人が自宅で孤独死をする場面など、制度以外に描かれている場面のほとんどが、近未来でなく、既に今日現実に起きていることばかりだ。

こうした描写が、この映画を単なる近未来のフィクションのように感じさせず、描かれている世界が現実感をもって迫ってくる大きな理由だ。

映画「PLAN75」は、私たちに「皆さんは私たちの社会をこんな未来にしたいのか?」とメッセージを突き付けている。

言い換えれば、「社会の高齢化は止まらないことを忘れるな。思考停止に陥るな」と私たちに警鐘を鳴らしているのだ。

世界中で確実に進むシニアシフトという構造的変化

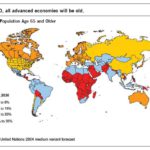

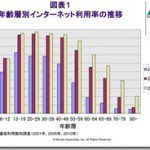

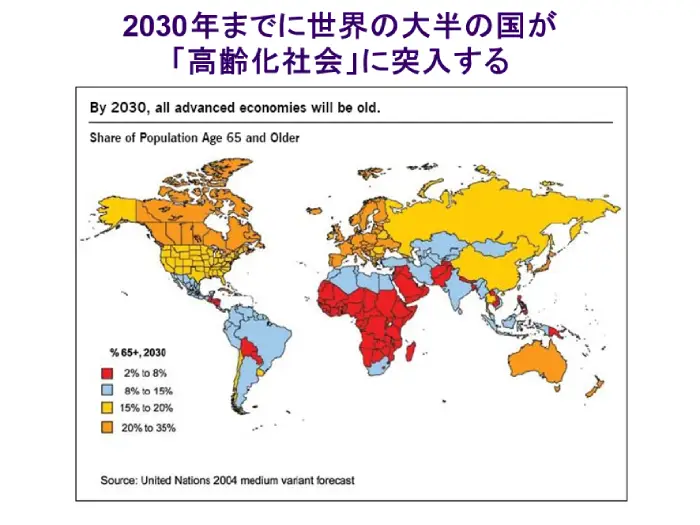

こうした「社会の高齢化の進展」は世界的に見ると地域差がある。現時点で最も高齢化が進んでいるのは日本と欧州各国だが、今後多くの国で「社会の高齢化」が進んでいく。

実は2030年までにアフリカと中東諸国を除く、世界の大半の国が「高齢化社会」に突入する。ますます混沌とする世界情勢のなかで、予測できる「確実な構造的変化」は、人口動態のシニアシフトなのだ。

にもかかわらず、私たちはこの「確実な構造的変化」が進行していることを忘れがちだ。「高齢化社会」に突入する国にはロシアも含まれている。恐らく北朝鮮も含まれるだろう。

彼らが戦うべきはウクライナやアメリカではなく、社会の高齢化だ。彼らには戦争をやっている暇はないのだ。

次のMED2022プレゼン「超々高齢社会を持続可能にして世界に貢献しよう」で課題解決のための方策が聴けます

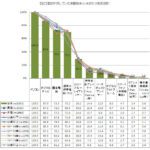

村田裕之:東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター特任教授、村田アソシエイツ株式会社代表取締役:超々高齢社会を持続可能にして世界に貢献しよう:日本の高齢化率は2021年9月時点で29.1%であり世界一です。日本人の平均寿命は男性82歳、女性88歳でどちらも世界一です。平均寿命と健康寿...

シルバー産業新聞社が運営するCare-news.jp(ケアニュース)は介護保険、ケアマネジャー情報をはじめ、高齢者施設やシルバー市場の動向・課題など具体的かつ豊富な情報を発信しています。