中高年女性に人気の「押し花アート」と認知症予防の可能性

- 公開日:

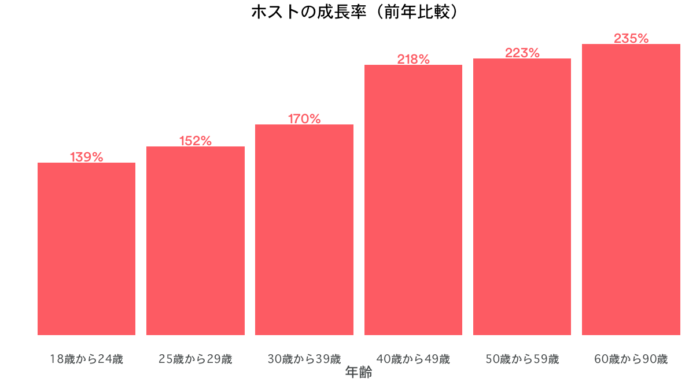

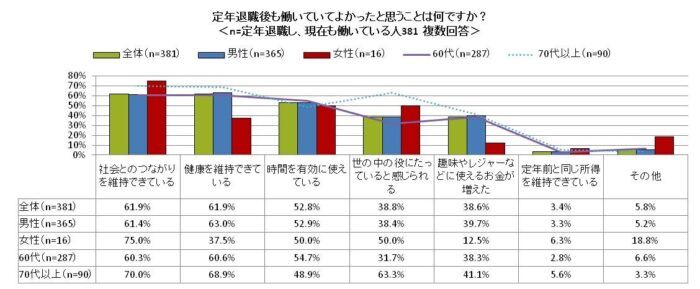

「押し花アート」が中高年女性に人気だ。押し花アートのインストラクターを認定する世界押花芸術協会には約4千人のインストラクターが会員として登録している。年齢構成は70代32%、60代29%、50代19%、80代以上11%。ほとんどが女性だ。押し花アートを中心とした花や植物を楽しみながら、認知症予防につなげる「花と暮らす認知症予防講座」という活動も試験的に始まっている。

村田裕之の団塊・シニアビジネス・シニア市場・高齢社会の未来が学べるブログ

団塊・シニアビジネスのパイオニアで高齢社会問題の国際的オピニオンリーダー、村田裕之が注目の商品・サービス、シニア市場トレンド、海外シニアマーケット動向を独自の切り口で解説。ビジネスの視点、教訓・学び、生活のヒントをお伝えします。