チャーム・カレッジ:老人ホームでの認知症改善プログラムの取り組み

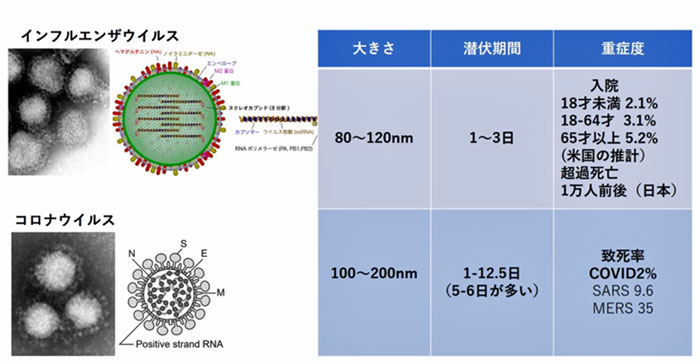

老人ホームはコロナ禍で最も厳しい行動制限を受けています。しかし、現場で実施されている感染予防策のいくつかは、最近の研究に基づくと優先順位の低いものもあり、限られた人員とコスト、エネルギーが必ずしも最適に配分されていません。新型コロナウイルスに関する情報は動きが早く、1年前には当たり前のように言われていたことが現時点では適切ではないことも多々あります。常にアンテナを張り巡らし、情報感度を高くして、信頼できる情報源を持つことが重要ですね。