朝食習慣が「幸せ度」や「生活充実度」を高める脳科学的理由

脳を働かせる朝食には、①米のご飯、②ビタミンB1(豚肉に多く含まれる)、③アリシン(にんにく、ねぎ、ニラなどに含まれる)、④リジン(納豆、味噌、豆腐など豆類、卵黄に含まれる)、といった栄養素を摂ることがカギです。

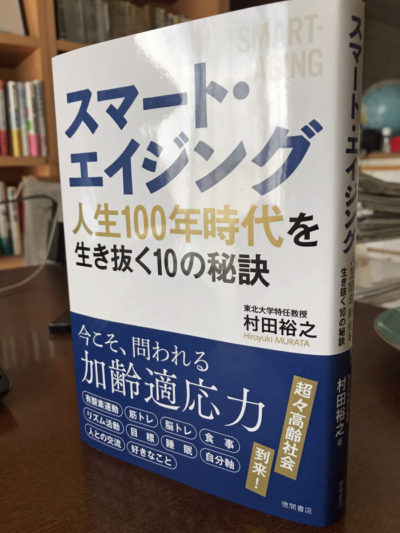

村田裕之の団塊・シニアビジネス・シニア市場・高齢社会の未来が学べるブログ

団塊・シニアビジネスのパイオニアで高齢社会問題の国際的オピニオンリーダー、村田裕之が注目の商品・サービス、シニア市場トレンド、海外シニアマーケット動向を独自の切り口で解説。ビジネスの視点、教訓・学び、生活のヒントをお伝えします。