外出の「習慣行動化支援」がビジネス機会になる

- 公開日:

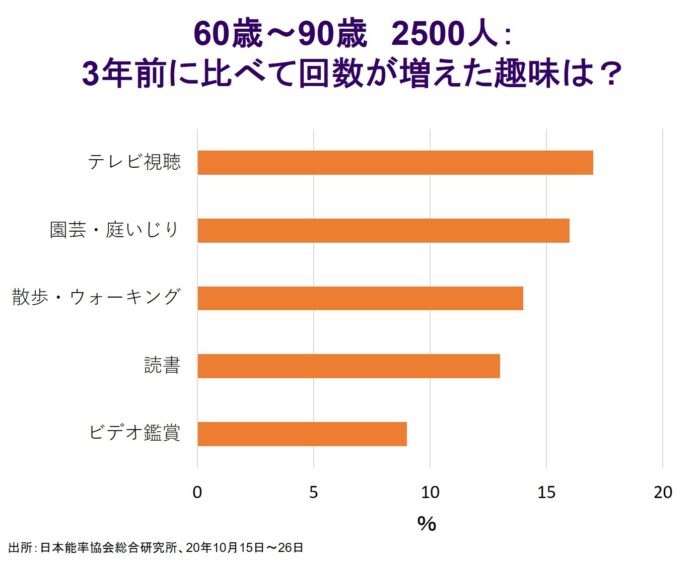

クラブツーリズムが「コロナ禍の2年間を振り返って、どんな変化があったか」を尋ねたアンケート結果で目立ったのは「外出がおっくうになった」「出かけるのが面倒に感じる」といったコメントが非常に多く見られた点だ。実はこうしたコメントは、「意欲」や「やる気」の低下を表している。原因として第一に考えられるのは、「認知機能の低下」だ。運動不足や会話不足は大脳の前頭葉にある意欲の中枢の機能低下を促す。また、テレビやYouTubeを見る時間が増えると大脳の前頭前野に抑制がかかり、習慣化すると認知機能が低下する。第二に考えられるのは、外出しないことが「習慣行動化」したためだ。