シニア男性にうける通販の秘訣とは?

- 公開日:

日本の人口動態を見ると団塊世代より上の年齢層は圧倒的に女性が多い。これを反映してか、シニアを対象にした通販会社の会員は一般に女性の割合が圧倒的に多い。ところがライトアップショッピングクラブは男女比がほぼ1対1で同業他社と比べて男性比率が高い。なぜ、シニア男性に受けているのか?

村田裕之の団塊・シニアビジネス・シニア市場・高齢社会の未来が学べるブログ

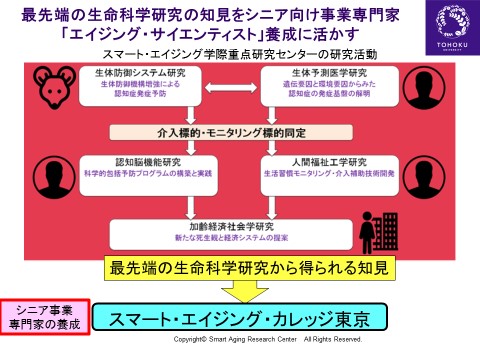

団塊・シニアビジネスのパイオニアで高齢社会問題の国際的オピニオンリーダー、村田裕之が注目の商品・サービス、シニア市場トレンド、海外シニアマーケット動向を独自の切り口で解説。ビジネスの視点、教訓・学び、生活のヒントをお伝えします。