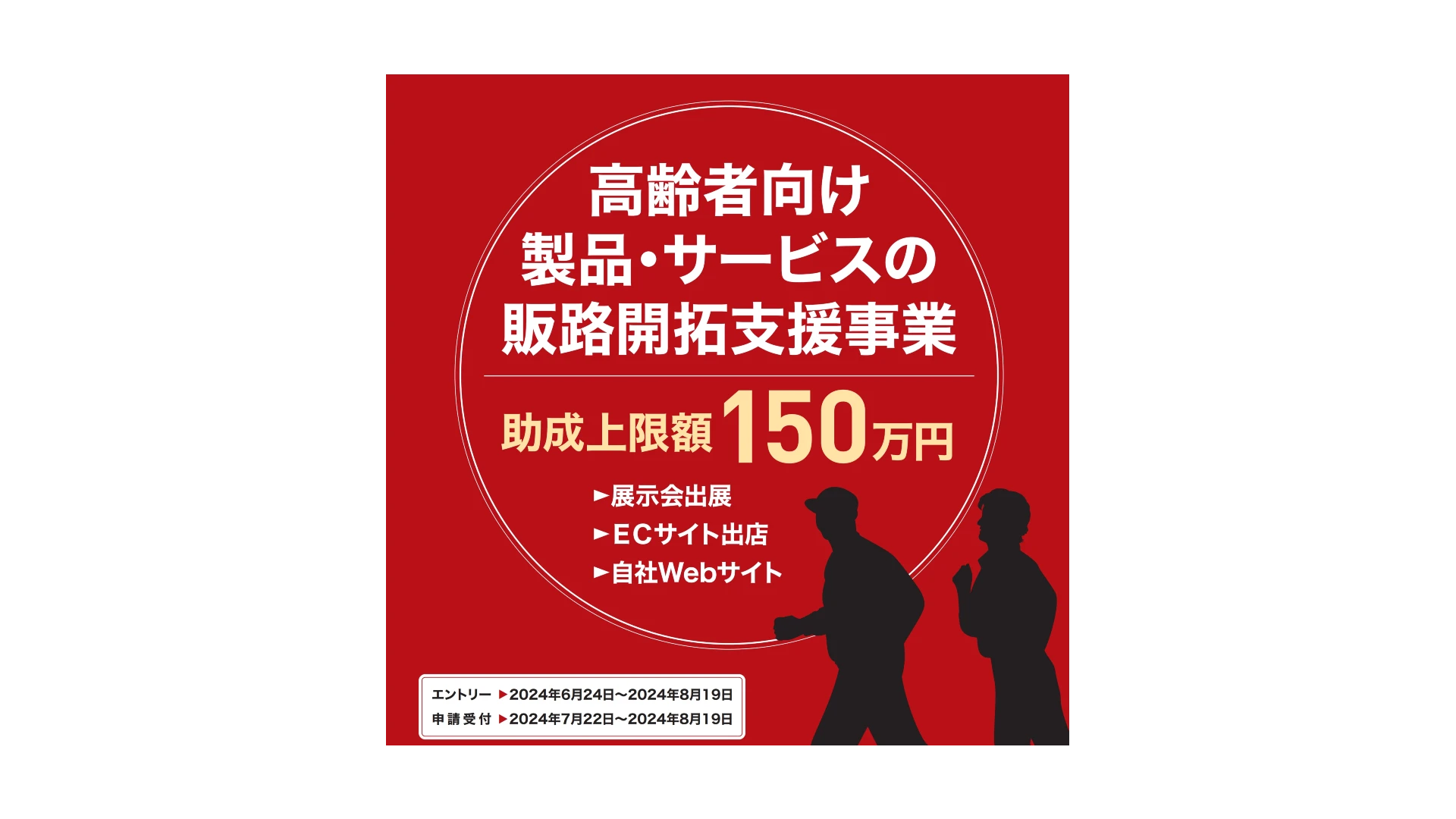

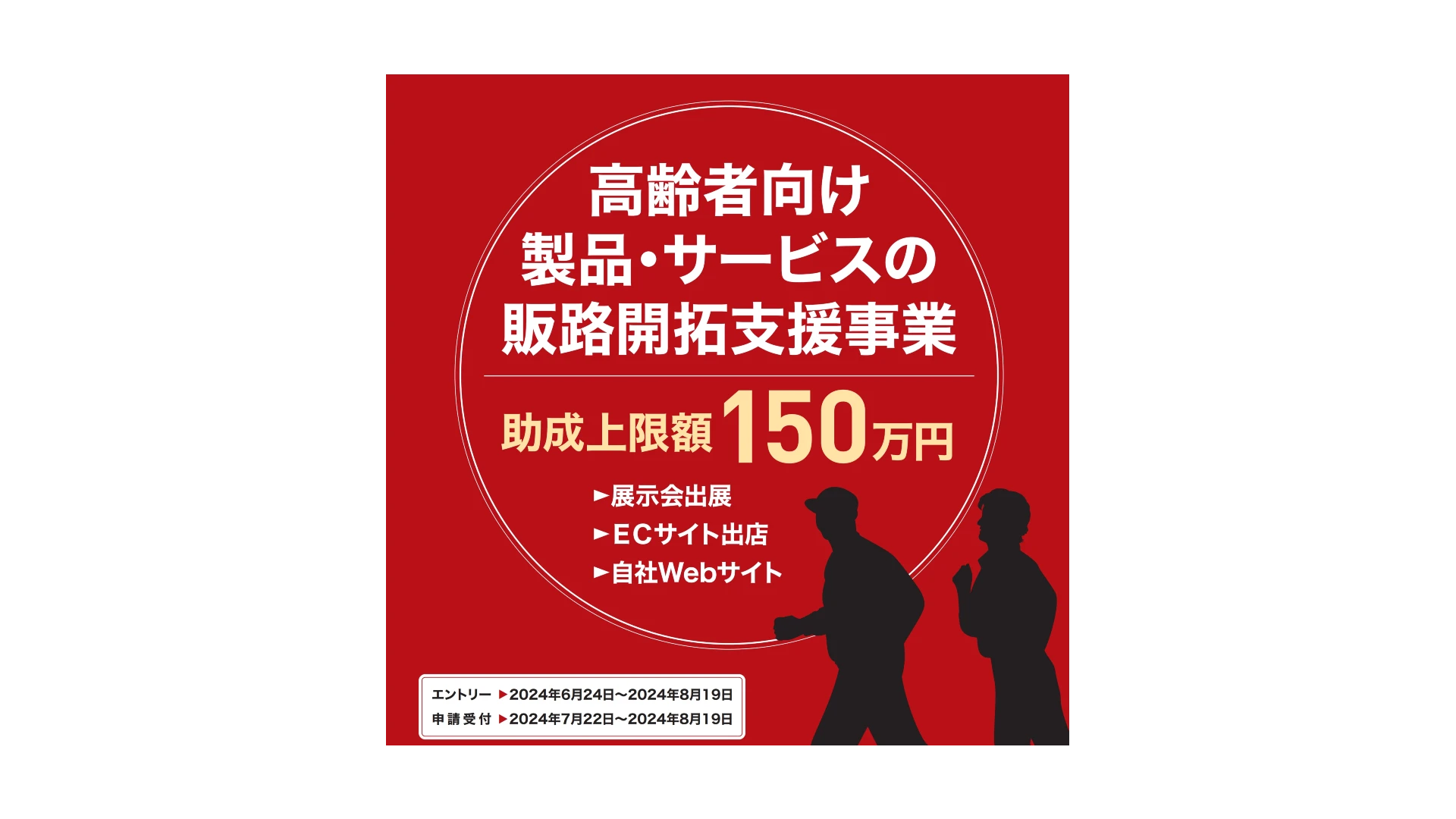

最大150万円・2/3助成 高齢者向け製品・サービスの販路開拓を支援!

- 公開日:

東京都内の中小企業を対象として「高齢者・シニア」をターゲットとする製品・サービスの、展示会出展など販路開拓に必要な経費等を《最大150万円・助成率2/3》助成

村田裕之の団塊・シニアビジネス・シニア市場・高齢社会の未来が学べるブログ

団塊・シニアビジネスのパイオニアで高齢社会問題の国際的オピニオンリーダー、村田裕之が注目の商品・サービス、シニア市場トレンド、海外シニアマーケット動向を独自の切り口で解説。ビジネスの視点、教訓・学び、生活のヒントをお伝えします。