超々高齢社会を持続可能にして世界に貢献しよう

- 更新日:

- 公開日:

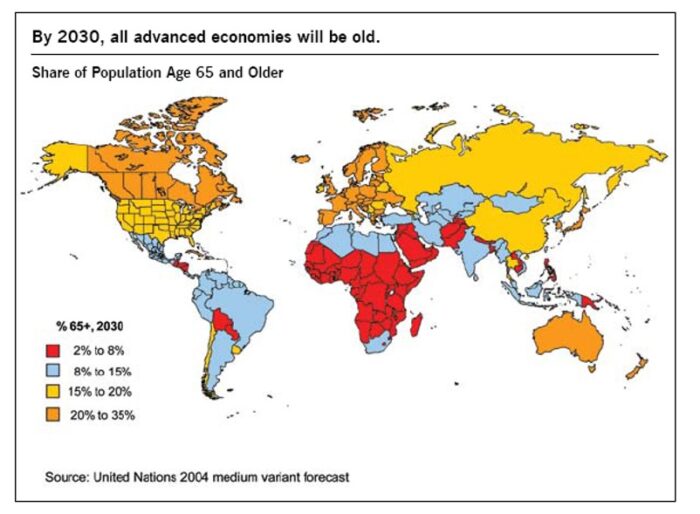

10月9日に日本科学未来館で開催されたMED2022の全編動画が公開されました。私は「超々高齢社会を持続可能にして世界に貢献しよう」というテーマで、自分が取り組んできたシニアビジネスの観点から、世界中で進む社会の高齢化のなかで、どうすれば日本と世界に貢献できるのかをお話ししました。持ち時間15分+αの条件で話すには大き過ぎるテーマでしたが、時間の制約があることで本当に伝えたいことが結晶化できた気がします。

団塊・シニアビジネスのパイオニアで高齢社会問題の国際的オピニオンリーダー、村田裕之が注目の商品・サービス、シニア市場トレンド、海外シニアマーケット動向を独自の切り口で解説。ビジネスの視点、教訓・学び、生活のヒントをお伝えします。