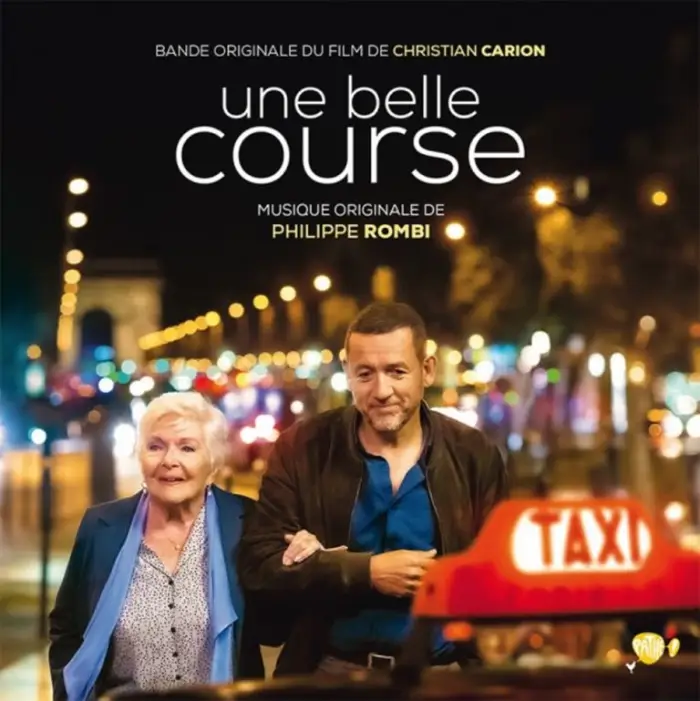

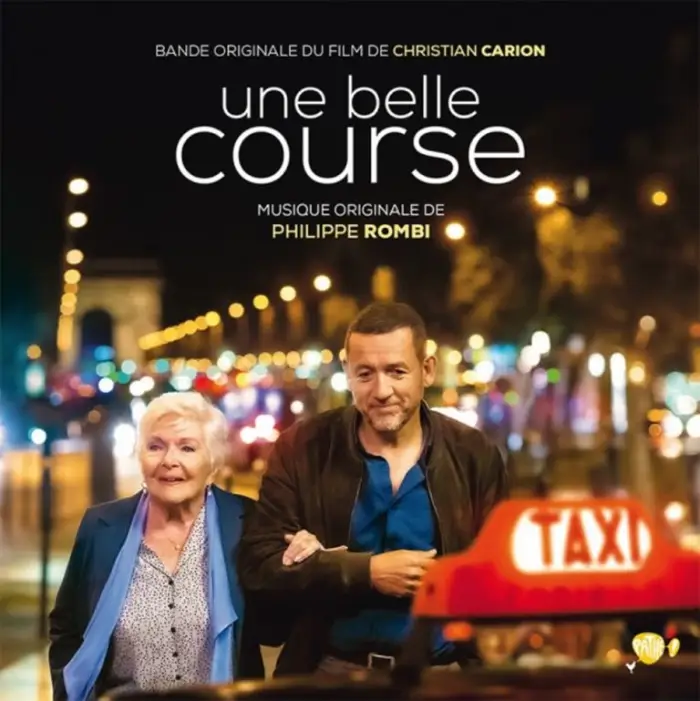

映画「パリタクシー」に見る最期の時間の過ごし方

- 更新日:

- 公開日:

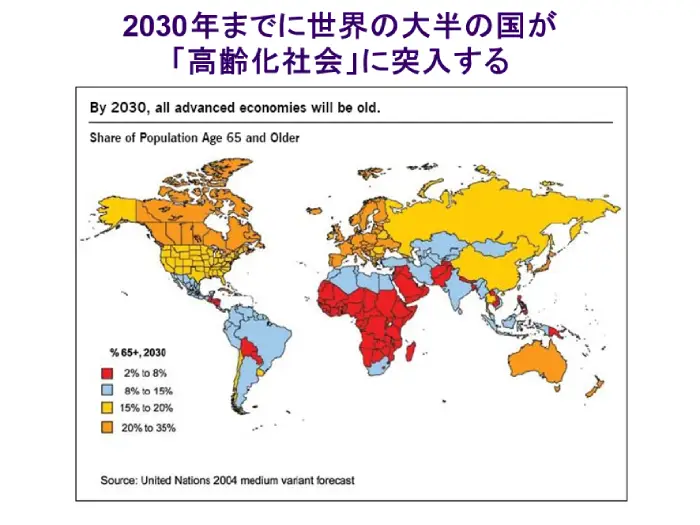

「パリタクシー」というフランス映画が先週末から上映中です。「パリ」という言葉が入っていますが、正直わくわくしないタイトルです。ところが、上映会場の有楽町・角川シネマでは平日昼間にも関わらず、ほぼ満席。観衆の9割以上は60歳以上。その9割が女性でした。この映画の何がシニア女性を惹きつけているのでしょうか?

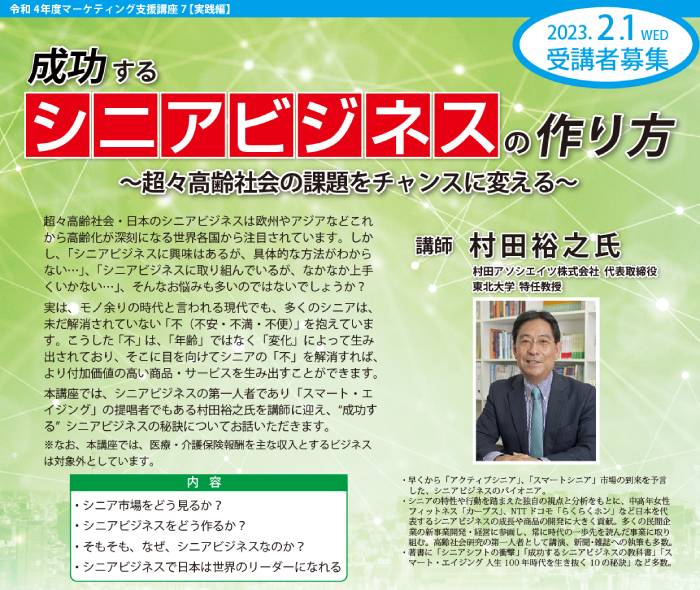

団塊・シニアビジネスのパイオニアで高齢社会問題の国際的オピニオンリーダー、村田裕之が注目の商品・サービス、シニア市場トレンド、海外シニアマーケット動向を独自の切り口で解説。ビジネスの視点、教訓・学び、生活のヒントをお伝えします。